Amazon RDSとは?

Amazon RDS(Amazon Relational Database Service)とは、AWSが提供するマネージド型のリレーショナルデータベースサービスです。あらかじめセットアップ済みのデータベースを利用できるため、従来のようなインストール作業や環境構築にかかる手間を大幅に軽減できます。

クラウドサービスならではの高い柔軟性も魅力の一つです。必要に応じてリソースを拡張できるため、システムの負荷増減に合わせたスケール対応が容易です。また、利用した分に応じて支払う従量課金モデルにより、コストを最適化しやすくなっています。

さらに、Amazon RDSは複数のデータベースエンジンに対応しているため、さまざまな環境や要件に合わせて選択可能です。次項では、その機能や特徴を詳しく見ていきましょう。

Amazon RDSの主な機能

Amazon RDSには、以下のようなデータベース管理作業を自動化する機能が備わっています。

- データベースの新規作成

- データベース設定の自動適用

- データベースの自動バックアップ

- データベースの自動更新

これらの自動化機能によって、従来は管理者が多くの時間と労力を費やしていた複雑な作業を軽減し、より本質的な業務に集中できるようになります。

Amazon RDSの特徴

Amazon RDSには、主に以下の3つの特徴があります。

- 簡単なインストールとセットアップ

- スケールアップ・スケールアウトが容易

- 使った分だけ支払う従量課金制

これらの特徴により、データベース運用の手間やコストを大幅に削減し、効率的な環境整備が可能になります。それぞれのポイントをもう少し詳しく見ていきましょう。

簡単なインストールとセットアップ

Amazon RDSを利用すれば、AWSマネジメントコンソール上で手順に沿って操作するだけで、リレーショナルデータベース環境を簡単に構築できます。これまで初期設定やサーバー構築に膨大な時間や労力がかかっていた状況でも、手間を大幅に削減できるため、開発や運用のスピードアップが期待できます。

一般的に、データベースのインストールやセットアップは、ハードウェアおよびソフトウェアの選定、環境構築、設定作業など、多岐にわたる工程が必要とされます。その結果、長時間にわたる準備や専門知識が求められ、「導入や管理が難しい」という印象を持たれがちです。

しかし、Amazon RDSを導入すれば、このような複雑な手順を大幅に簡略化できます。最小限の操作でDB環境を立ち上げられるため、業務効率が向上するとともに、IT担当者がより戦略的な業務へリソースを振り向けられるようになります。複雑な構築プロセスを省きつつ、素早くDB運用を開始したい場合に、Amazon RDSは有力な選択肢となるでしょう。

スケールアップ・スケールアウトが容易

Amazon RDSは、データベースのスケールアップやスケールアウトを簡単に実行できる点も大きな特徴です。インストールやセットアップと同様、AWSマネジメントコンソール上で数回クリックするだけで、必要なリソースを手軽に拡張できます。

一方、オンプレミス環境でスケールアップ・スケールアウトを行う場合、物理ハードウェアの追加導入や要件の見直し、パフォーマンスチューニング、メンテナンススケジュールの調整、さらにはシステムの一時停止など、煩雑な手続きが数多く伴います。

Amazon RDSであれば、利用者数やデータ量の増加に対して迅速かつ柔軟に対応できるため、将来を見据えた運用体制をスムーズに構築できます。こうした拡張性の高さは、長期的な視点で見ても、Amazon RDSを選ぶ大きなメリットといえるでしょう。

使った分だけ支払う月額の従量課金制

Amazon RDSは、利用した時間やリソース量に応じて料金が発生する「従量課金制」を採用しています。初期費用は不要で、必要な時に必要な分だけ利用できるため、初期投資を抑えつつ柔軟な運用が可能です。

また、利用を停止すればその時点から料金はかからず、オンプレミス環境でありがちなハードウェアやライセンスコストの無駄を防ぐことができます。

このような柔軟な料金体系はクラウドサービスならではの利点といえます。利用期間が短いプロジェクトや季節ごとに需要が変動するケースでも、有効な選択肢となるでしょう。

対応する8種類のデータベース

Amazon RDSは次の8種類のDBに対応しています。

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

- Amazon Aurora MySQL 互換エディション

- RDS for PostgreSQL

- RDS for MySQL

- RDS for MariaDB

- RDS for SQL Server

- RDS for Oracle

- RDS for Db2

これらを組み合わせることで、OSS系から商用DBまで幅広いニーズに対応できるといえるでしょう。特にAWS独自のクラウド向けDBである「Amazon Aurora」は、その高い拡張性とパフォーマンスにより、注目を集めています。

また、Oracleに関してはライセンス込みのプランだけでなく、既存ライセンスを持ち込むBYOL(Bring Your Own License)方式にも対応しているため、既存投資を有効活用できる点も魅力です。

これら対応DBの特徴を個別に解説していきます。

Amazon Aurora MySQL 互換エディション

Amazon Aurora MySQL 互換エディションは、MySQLとの高い互換性を持つAmazon RDSのサービスです。MySQLと比べて最大5倍の高速性能を実現しており、優れたパフォーマンスが大きなメリットとなります。

Amazon RDS上では、データベースのクローン機能が利用できるほか、汎用SSDストレージやプロビジョンドIOPS SSDストレージの自動スケーリングにも対応しています。

さらに、商用データベースの10分の1のコストで導入できることも大きな魅力です。標準的なMySQLのインポートおよびエクスポートツールをAuroraと連動させることが可能なため、既存のMySQLデータベースをスムーズに移行できます。操作はAWSマネジメントコンソール上で数回クリックするだけなので、導入のハードルを大幅に下げられます。

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQLとの高い互換性を備えたAmazon RDSのサービスです。標準的なPostgreSQLと比べて最大3倍の速度向上が見込めます。MySQL互換エディションと同様、データベースのクローン機能やSSDストレージの自動スケーリングにも対応しており、運用負荷を軽減できます。

また、Amazon Auroraは世界規模で高パフォーマンスかつ高可用性を提供するため、信頼性の高いDB環境を求める際に適した選択肢となります。

さらに、既存のPostgreSQL標準ツールによるデータのインポート・エクスポートが可能なため、PostgreSQL環境からの移行もスムーズです。現在PostgreSQLを利用している場合は、Auroraへの切り替えを検討する価値があるでしょう。

RDS for MySQL

RDS for MySQLは、世界的に人気の高いオープンソースRDBであるMySQLを、AWS上で手軽に利用できるマネージドサービスです。これにより、クラウド環境でのセットアップや運用が大幅に容易になります。

2024年12月現在、Amazon RDSはMySQL Community Editionのバージョン5.7および8.0に対応しています。バージョンの整合性が取れていれば、これまで使用していたコードやアプリケーション、ツールをそのままAmazon RDS上で活用可能です。

RDS for PostgreSQL

RDS for PostgreSQLは、多くの企業、開発者、スタートアップが利用するオープンソースRDBであるPostgreSQLを、AWS上で手軽に導入・運用できるマネージドサービスです。

PostgreSQLは、その高い柔軟性と堅牢性により、業務システムやWebアプリケーションをはじめとした幅広い用途で定評があります。既にPostgreSQL環境をお持ちの場合も、スムーズな移行や統合が可能なため、有力な選択肢となるでしょう。

RDS for MariaDB

RDS for MariaDBは、MariaDBをAWS環境で手軽に利用できるマネージドサービスです。MariaDBはMySQLの開発者たちが手掛けた派生プロジェクトで、パフォーマンスの向上や機能拡張を目指して継続的な改良が行われています。

すでにMariaDBを使用しているケースはもちろん、MySQLからの乗り換えを検討している場合にも有力な選択肢となり得ます。MySQLで扱ってきたデータ量が増加したり、MySQLにはない機能が必要になったりした際に、Amazon RDSを活用することでスムーズな移行と拡張が可能になります。

RDS for SQL Server

RDS for SQL Serverは、Microsoftが開発したリレーショナルデータベース「SQL Server」をAWS環境で利用可能にするマネージドサービスです。SQL Serverは拡張性に優れ、コスト効率が高い点などから、さまざまな業務シナリオで利用されています。

Amazon RDSは、SQL Serverの2014、2016、2017、2019エディション(Express、Web、Standard、Enterprise)に対応しており、AWSマネジメントコンソールから簡単な操作でデプロイを実行できます。

また、RDS for SQL Serverにはライセンス料込みのプランもあり、SQL ServerとRDSの費用を一括で支払えるため管理が容易です。従量課金制を採用しているため、必要な期間・規模に合わせて柔軟に利用できる点も大きな魅力といえるでしょう。

RDS for Oracle

RDS for Oracleは、商用データベース「Oracle」をAWS環境で手軽に利用できるフルマネージドサービスです。AWS側で設定や運用、スケーリングがサポートされるため、これまで複雑だった管理作業から解放され、運用負荷を大幅に軽減できます。

RDS for Oracleには、ライセンス料込みのプランに加え、すでに所有しているライセンスを活用できるBYOL(Bring Your Own License)プランも用意されています。そのため、Oracleの導入状況に合わせて柔軟な選択が可能です。

さらに、従量課金制だけでなく、1年または3年の予約期間を設定してリザーブドDBインスタンスを購入すれば、最大48%のコスト削減が可能です。長期利用を見据える場合には、これらのオプションも検討してみるとよいでしょう。

RDS for Db2

RDS for Db2は、IBMが開発したRDBシステム「Db2」をAWS環境で利用可能にするマネージドサービスです。Db2を活用できるようになっています。

RDS for Db2はDb2のほとんどの機能をサポートしていますが、マスターユーザーの「SYSADM」「SECADM」「SYSMAINT」アクセスや、CやC++、Cobolで記述された外部ストアドプロシージャなどの機能がサポートされていません。

一部にサポートされていない機能はあるものの、Amazon RDSのクラウドサービスのメリットがある点は魅力的です。自環境で必要な機能がサポートされているかどうかをあらかじめチェックしたうえで、導入を検討しましょう。

Amazon RDSのデメリット

Amazon RDSは多くのメリットがありますが、一部のデータベース機能が制限される点や、OS・ミドルウェアの詳細なカスタマイズが行えない点をデメリットと感じる場合もあります。

こうした制約が業務要件と合わない場合には、EC2インスタンス上で独自にDBを構築する方法も検討できます。ただし、この場合はパッチ適用やバックアップなど、運用上のタスクをすべて自社で担う必要があるため、運用負荷が増えることには留意が必要です。

基本的には、RDSで運用負荷を軽減しながら必要な部分だけをEC2で補うといった使い分けが、有効なアプローチとなるでしょう。

Amazon RDSで可用性を担保する仕組み

データベース運用では、システム障害や災害が発生した際にも迅速な復旧を行い、サービスを継続できる「可用性」が不可欠です。

Amazon RDSは、こうした要件に応えるため、可用性を確保するさまざまな機能を備えています。以下では、その仕組みを「シングルAZ配置」と「マルチAZ配置」という2つの観点から解説します。

「シングルAZ配置」と「マルチAZ配置」

Amazon RDSでは、「シングルAZ配置」と「マルチAZ配置」の2種類の構成オプションを選択できます。シングルAZ配置はコストを抑えられる反面、可用性面でやや劣る可能性があります。一方、マルチAZ配置は比較的コストは高くなりますが、その分高い可用性を実現できる点が特徴です。

AWSは、地理的に分散された運用拠点を「リージョン」と呼び、その内部にある複数のデータセンターを「アベイラビリティーゾーン(AZ)」と分類します。シングルAZ配置は1つのAZのみを使用する構成であり、構成がシンプルでコストも抑えられますが、AZ内で障害が発生した場合にはDBが利用できなくなるリスクがあります。

これに対してマルチAZ配置は、同一リージョン内の複数AZに冗長的にDBを配置することで、障害発生時にも迅速なフェイルオーバーが可能です。結果として、高い可用性を確保し、サービス継続性を向上させることができます。

マルチAZ配置で可用性の高い仕組みを実現

Amazon RDSでマルチAZ配置を選択すると、可用性向上のための仕組みが自動的に整えられます。マルチAZ構成では、本番環境(プライマリ)と待機環境(スタンバイ)が異なるAZに配置されるため、物理的な障害や災害に対する堅牢性が確保されます。

万が一トラブルが発生しても、稼働不能となったAZ上のプライマリから、別のAZにあるスタンバイ環境へ自動的に切り替わることで、システム停止時間を最小限に抑えられます。さらに、本番環境と待機環境間のデータ同期はAWS側で自動的に管理されるため、ユーザーによる手動の同期作業は不要です。

こうした高可用性・冗長性の実現は、オンプレミスでは膨大なコストや工数がかかることが少なくありません。しかし、Amazon RDSを利用すれば、AWSがバックエンドでこれらの仕組みを提供するため、簡易かつ効率的に高可用なデータベース環境を構築できるのです。

まとめ

Amazon RDSは、データベースインフラだけでなく、パッチ適用やバックアップといった運用管理全般をAWSに任せられるサービスです。これにより、管理者は煩雑な作業から解放され、データベースの有効活用やサービス拡大にリソースを集中できます。

また、スケーラビリティや可用性に優れた構成を簡単な操作で実現できるため、システムの規模や用途に合わせた柔軟な運用も可能です。

効率的なデータベース運用と安定したサービス提供を目指す企業にとって、Amazon RDSは有力な選択肢となるでしょう。DB管理の負担を軽減し、コアビジネスに注力できる環境づくりを検討する際には、Amazon RDSを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

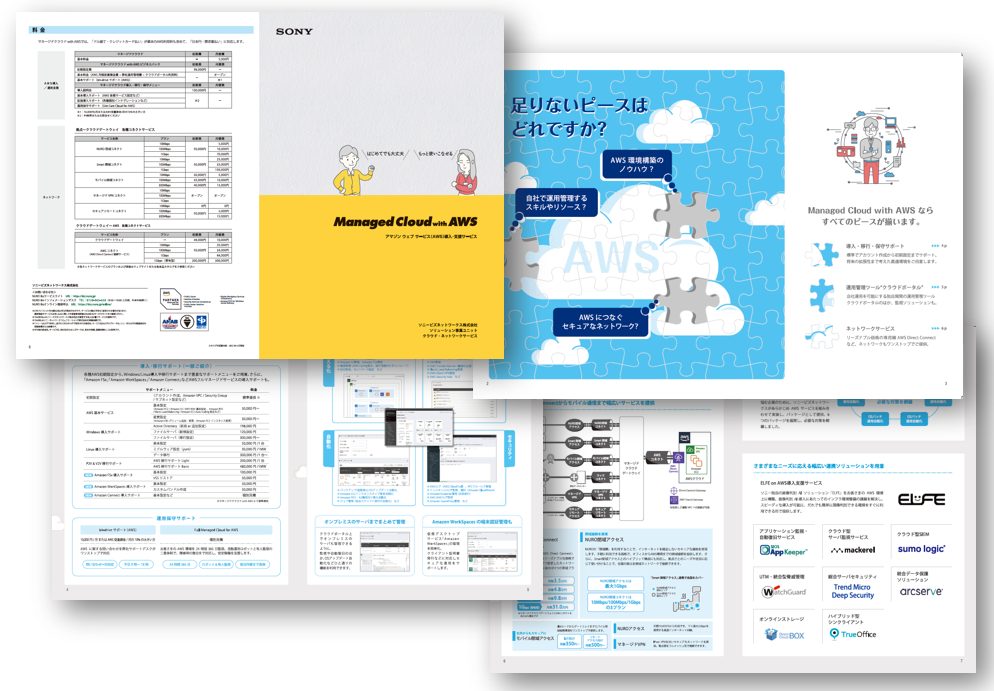

お役立ち資料をダウンロード

「マネージドクラウド with AWS カタログ」のダウンロードをご希望のお客様は、

以下必要事項をご入力ください。